事業の廃業を検討されている経営者の皆様、突然ですが「廃業」という言葉にどのようなイメージをお持ちでしょうか?多くの方は「失敗」や「終わり」というネガティブな印象を抱かれるかもしれません。しかし実は、適切な廃業は新たなスタートへの第一歩となり得るものなのです。

私は長年、多くの中小企業の廃業手続きに携わってきましたが、適切な知識がないまま廃業を進めてしまい、後になって多額の追徴課税や思わぬトラブルに見舞われるケースを数多く目にしてきました。特に驚くべきは、正しい手続きと税金対策を知っているかどうかで、手元に残る資産が600万円以上も変わってくることがある点です。

この記事では、廃業を「失敗」ではなく「賢い決断」にするための具体的な手続きの流れと、専門家だけが知る税金対策について徹底解説します。これから廃業を検討されている方はもちろん、将来的な選択肢として頭の片隅に置いておきたい方にも、必ず役立つ情報をお届けします。

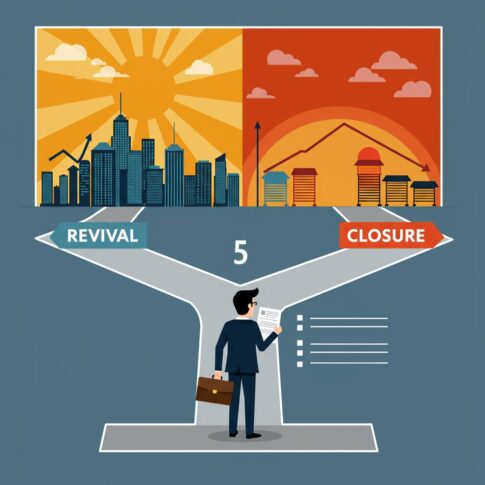

1. 廃業手続きの盲点!後悔する前に確認すべき5つのチェックポイント

廃業を決断したものの、どこから手をつければいいのか分からない方は多いはずです。実は廃業手続きには見落としがちな盲点があり、これを知らずに進めると後々大きな問題に発展することも。ここでは、廃業前に必ず確認すべき5つのチェックポイントを解説します。

まず第一に、廃業のタイミングを慎重に選ぶことが重要です。年度末に合わせて廃業することで、税務申告や決算処理が一度で済み、手続きが効率化されます。特に確定申告や消費税の申告との兼ね合いを考慮し、税理士などの専門家と相談しながら最適な時期を決定しましょう。

第二に、残存債務の確認と整理です。多くの経営者が見落としがちなのが、リース契約や保証債務などの「隠れ負債」です。東京商工リサーチの調査によれば、廃業後に債務問題が発生するケースの約40%がこれらの見落としによるものです。すべての契約書を洗い出し、残債を確認することが必須となります。

第三に、従業員への対応です。雇用保険の資格喪失手続きや離職票の発行、未払い給与の精算など、労務関連の手続きは複雑かつ法的責任を伴います。労働基準法では解雇予告を少なくとも30日前に行うことが義務付けられており、これを怠ると予告手当の支払い義務が生じます。

第四に、取引先への通知と在庫処理です。特に仕入先や販売先への廃業通知は、評判やトラブル防止の観点から丁寧に行う必要があります。また在庫商品の処分方法によっては課税対象となるケースもあるため、税務上の取り扱いにも注意が必要です。

最後に、官公庁への各種届出です。税務署や年金事務所、健康保険組合など、届出先は事業形態によって異なります。特に法人の場合、法務局への解散・清算結了の登記は厳格な期限が設けられており、遅延すると過料が科される可能性もあります。

廃業は事業のゴールではなく、新たなスタートの準備段階です。これらのチェックポイントを押さえ、専門家のサポートを受けながら計画的に進めることで、後悔のない廃業を実現できるでしょう。

2. 税務署が教えてくれない廃業時の節税術!最大600万円の差がつく対策法

廃業時には適切な税金対策を行うことで、最大600万円もの差が生まれることをご存知でしょうか。税務署は自発的にこれらの節税方法を教えてくれないため、事前知識を持つことが非常に重要です。

まず押さえておくべきなのが「青色申告の承認取消し」の戦略的活用です。廃業する年の所得が大きく膨らむ場合、青色申告の取り消しにより、翌年に赤字を繰り越せなくなる代わりに、純損失の繰戻し還付制度を利用できます。これにより前年に支払った法人税の一部が還付される可能性があります。

次に「事業用資産の売却タイミング」も重要です。不動産などの固定資産は、売却時期によって課税額が大きく変わります。廃業の決断をした後も、翌年度に資産売却を回すことで、所得の分散による節税効果が期待できます。特に所有期間が5年を超える資産は課税軽減措置が適用されるため、売却時期の計画が欠かせません。

また、個人事業主が法人成りを検討している場合は「現物出資」と「事業譲渡」の税金面での違いを理解しておくことが重要です。現物出資では譲渡所得への課税繰延べが可能な場合があり、事業譲渡では適切な価格設定により税負担を抑えられます。税理士法人アクシスによれば、この選択だけで数百万円の税額差が生じるケースも珍しくありません。

退職所得控除の活用も見逃せません。廃業に伴い自身への退職金を支給することで、通常の所得税率よりも有利な退職所得控除が適用されます。事業継続期間が長ければ長いほど控除額は大きくなり、最大で600万円以上の控除が可能です。

さらに消費税の還付申請も重要なポイントです。廃業直前の設備投資や在庫仕入れに係る消費税は、適切な申告により還付を受けられます。税理士法人フィデスによれば、この手続きを知らずに逃してしまうケースが非常に多いとのことです。

これらの対策は、廃業の1年以上前から計画的に進めることで最大の効果を発揮します。専門家のアドバイスを早期に受けることで、数百万円単位の節税が可能になるのです。

3. 廃業後の追徴課税を防ぐ!元税理士が明かす「適正な清算手続き」完全ガイド

廃業時に多くの経営者が陥りがちな落とし穴が「追徴課税」です。税務署による事後調査で不備が見つかると、すでに廃業した後でも追加の税金や延滞税、さらには重加算税が課される可能性があります。実際に廃業後3〜5年は税務調査のリスクが残るため、適正な清算手続きは必須といえるでしょう。

まず押さえておくべきは「適切な資産評価」です。特に不動産や在庫、固定資産の時価評価を厳密に行いましょう。市場価値より著しく低い金額で譲渡すると「みなし譲渡所得」として課税される恐れがあります。専門家による第三者評価書を取得しておくことで、後日の税務調査での説明資料となります。

次に重要なのが「未収金・未払金の適正処理」です。回収不能な売掛金は適切に貸倒処理を行い、逆に未払債務はすべて清算するか、債権者から債務免除の証明書を取得しましょう。特に債務免除を受けた場合は「債務免除益」として課税対象となることを忘れないでください。

また「消費税の納税義務」も見落としがちなポイントです。廃業時に保有している資産は「みなし譲渡」として消費税の課税対象となります。特に免税事業者から課税事業者になった直後の廃業は注意が必要で、仕入税額控除の調整計算が複雑になるため専門家に相談すべきでしょう。

青色申告の場合は「青色申告取りやめ届」の提出も忘れずに。この手続きを怠ると、廃業後も青色申告が継続している状態とみなされ、各種帳簿の保存義務が継続するため、後の税務調査で不利になることがあります。

清算手続きでは「最終申告の正確性」が何より重要です。帳簿の締め、減価償却資産の処理、従業員の退職金や社会保険の精算、小口現金の処理など、すべての会計処理を漏れなく行いましょう。税理士に依頼する場合でも、自身でチェックリストを作成して確認するのがベストです。

最後に「書類の保存」を徹底しましょう。法定保存期間は原則7年ですが、土地などの資産に関する書類は譲渡後も保存が必要です。クラウドストレージの活用も有効で、Dropboxや Google Driveなどに電子データとして保存しておけば、廃業後も安心です。

適正な清算手続きは一見面倒に思えますが、将来の追徴課税リスクを大きく減らせます。納税者として最後の義務を果たし、新たなスタートを切るためにも、専門家のサポートを受けながら丁寧に進めることをお勧めします。