経営者の皆さま、会社の経営が厳しい状況に直面したとき、どのような選択肢があるかご存知でしょうか?法人破産を検討せざるを得ない状況は、多くの経営者にとって人生で最も困難な時期かもしれません。しかし、そこには必ず選択肢があります。

本記事では、実際に法人破産を経験した経営者の貴重な証言、法人破産と事業再生の徹底比較、そして経営危機から生還した企業の事例を税理士の視点から分析します。倒産件数が増加傾向にある昨今、この情報はあなたの会社の存続を左右する可能性があります。

経営危機は誰にでも訪れる可能性があります。重要なのは、その時にどのような判断をするかです。この記事が、厳しい状況に直面している経営者の方々にとって、明日への一歩を踏み出すための指針となれば幸いです。

1. 【独占公開】法人破産を選んだ経営者が語る「後悔と再起への道」事例研究

法人破産を選択した後、再び経営者として成功を収めた人たちがいる。その道のりは決して平坦ではなかった。IT企業を経営していたA氏は「破産は人生の終わりではなく、新たな始まりだった」と振り返る。業績悪化が続き、負債総額は1億円を超えていた時、弁護士の助言で法人破産を決断。「最も辛かったのは従業員への説明です。彼らの目を見て話すことができませんでした」とA氏は当時を語る。

破産手続き完了後、A氏は再起への道を模索。前回の失敗から学び、今度はニッチ市場に特化したサービスを展開。徹底したコスト管理と顧客第一の姿勢を貫いた結果、5年で黒字化に成功した。

一方、飲食チェーンを経営していたB氏は「もっと早く専門家に相談すべきだった」と後悔を語る。「プライドが邪魔して、資金繰りの悪化を認めることができなかった」というB氏。最終的に法人破産を選択したが、その後は個人事業主として小規模店舗からやり直し、現在は3店舗を展開するまでに成長している。

法人破産を経験した経営者に共通するのは「早期の決断の重要性」だ。東京都内で破産管財人を務める弁護士は「事業再生の可能性があるうちに専門家に相談することが重要。破産は最後の手段であり、民事再生など他の選択肢も検討すべき」とアドバイスする。

法人破産を経験した経営者たちは異口同音に「失敗から学ぶことで、より強い経営者になれる」と語る。彼らの体験は、経営危機に直面している経営者たちにとって、貴重な教訓となるだろう。

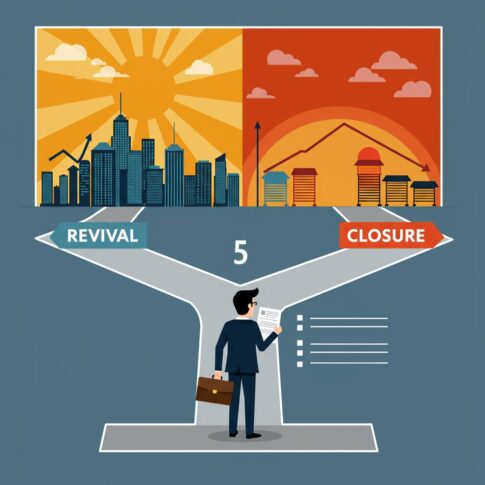

2. 【徹底比較】法人破産vs事業再生 あなたの会社を救う選択肢と成功確率

経営危機に直面したとき、法人破産と事業再生という2つの選択肢の違いを正確に理解することが重要です。この記事では両者を徹底比較し、それぞれのメリット・デメリットと成功確率を解説します。

法人破産は、債務を抱えた会社が法的に事業を終了させる手続きです。会社の資産は換金され、債権者に配当されます。一方で事業再生は、経営立て直しを図りながら事業を継続する手法です。民事再生や事業再生ADR、中小企業再生支援協議会の活用などが代表的な手段となります。

【法人破産のメリット】

・債務からの完全な解放

・手続きが比較的シンプル

・再スタートの機会を得られる

【法人破産のデメリット】

・会社の消滅

・取引先や従業員への影響が大きい

・経営者の信用情報に影響が残る場合がある

・連帯保証人がいる場合、個人的な責任は残る

【事業再生のメリット】

・事業継続が可能

・従業員の雇用維持

・取引関係の維持

・再成長の可能性

【事業再生のデメリット】

・手続きが複雑で時間がかかる

・専門家費用がかさむ

・債権者との合意形成が必要

・経営者の相当な覚悟と努力が求められる

成功確率に関しては、法人破産は法的手続きとして確実に進みますが、事業自体は終了します。一方、事業再生の成功率は業種や状況によって大きく異なります。中小企業庁のデータによれば、中小企業再生支援協議会を通じた再生支援では約7割の企業が債務超過を解消しています。

事業再生を成功させるポイントは、早期の対応と専門家の活用です。業績悪化の兆候を見逃さず、売上が前年比85%を下回ったら専門家への相談を検討すべきでしょう。弁護士、公認会計士、税理士などの専門家チームによるサポートが再生の成否を分けます。

大和銀行の倒産した取引先分析によると、赤字を3期以上継続すると、再生が難しくなる傾向があります。また、債務超過が純資産の2倍を超えると、事業再生の難易度は急激に高まります。

最適な選択をするためには、現在の財務状況、将来の事業性、取引先との関係、従業員の状況など多角的な視点での分析が必要です。専門家による客観的な診断を受け、冷静な判断をすることが、経営者としての最後の重要な意思決定となるでしょう。

3. 【経営危機から生還】税理士が教える法人破産を回避した企業の共通点とその戦略

経営危機に直面しながらも法人破産を回避し、見事に事業再生を果たした企業には共通する特徴があります。長年、再建企業の支援に携わってきた経験から、その成功パターンと実践的な戦略をお伝えします。

まず最も重要なのが「早期の危機認識」です。業績悪化の兆候を見逃さず、赤字決算が2期連続する前に専門家への相談に踏み切った企業は再生率が格段に高くなります。例えば、ある製造業では、主力取引先の発注減少を感知した時点で、すぐに中小企業診断士と税理士にコンタクトを取り、資金繰り計画の見直しを実施。これにより倒産の危機を未然に防ぎました。

次に「コア事業への集中と不採算部門の大胆な整理」です。再生に成功した企業の多くは、自社の強みを見極め、そこにリソースを集中させる決断をしています。東京都内のあるサービス業では、5つあった事業部門のうち収益性の高い2部門に特化し、人員と設備を再配置。結果として売上は一時的に減少したものの、利益率は大幅に改善しました。

また「取引先との誠実なコミュニケーション」も成功の鍵です。法人破産を回避した企業の経営者は、金融機関や主要取引先に対して現状を隠さず伝え、再生計画を共有していました。中部地方のある卸売業では、メインバンクに対して毎月の資金繰り状況を報告し、計画の進捗を細かく説明。この誠実な姿勢が金融機関の信頼を勝ち取り、リスケジュールの承認につながりました。

「従業員との危機意識の共有」も重要です。再生に成功した企業では、経営者が従業員に対して経営状況を開示し、全社一丸となって危機を乗り越える体制を構築していました。関西のある小売業では、全従業員を対象とした説明会を開催し、コスト削減目標を共有。結果として、予想を上回る経費削減を達成しました。

最後に「専門家チームの活用」です。弁護士、税理士、中小企業診断士など複数の専門家の知見を活用した企業は、より効果的な再生計画を立案・実行できています。北海道のある建設会社では、税理士と弁護士が連携して金融機関との交渉を行い、債務整理と同時に新規融資を引き出すことに成功しました。

経営危機からの再生は決して不可能ではありません。適切なタイミングで正しい判断を下し、効果的な戦略を実行することで、多くの企業が新たな成長軌道に乗ることができているのです。