経営状況が悪化し、「このままでは会社を存続させることが難しい」と感じている経営者の方々にとって、法人破産は避けて通れない選択肢となることがあります。しかし、法人破産は会社だけの問題ではなく、社長である皆様の個人資産や将来にも大きく影響する重大な決断です。

多くの経営者が「会社が破産しても個人財産は守られる」と誤解していますが、実際には個人保証や連帯保証によって自宅などの資産が失われるリスクがあります。また、法人破産後の再起についても適切な知識がなければ、長期間にわたって事業再開が困難になることも。

本記事では、法的専門家の監修のもと、法人破産の正確な流れと社長が直面するリスク、そして身を守るための具体的な対策について詳しく解説します。さらに、実際に倒産危機を乗り越えた経営者の経験から、絶対に避けるべき失敗例もご紹介します。

会社の将来に不安を感じている経営者の方、または法人破産を検討せざるを得ない状況にある方々にとって、この記事が少しでも道標となれば幸いです。

1. 法人破産で社長の自宅や財産が失われる?知っておくべき個人保証のリスクと対策

法人破産を検討している経営者にとって最も恐ろしいのは、「会社の借金で自宅や個人の財産まで失うのではないか」という不安です。実際、多くの中小企業の社長は個人保証を求められるため、この懸念は現実のものとなり得ます。

法人と個人は本来別の法人格ですが、個人保証が存在すると、この境界線は曖昧になります。銀行や信用保証協会からの借入れでは、ほぼ確実に代表者の個人保証が求められ、会社が返済できなくなった場合、保証人である社長個人に返済義務が発生します。

特に注意すべきは「包括根保証」と呼ばれるもので、これにより会社のすべての債務に対して個人が無制限に責任を負うことになります。法人破産を申立てても、個人保証した債務は免責されず、自宅を含む個人資産が差し押さえられるリスクがあります。

この状況を回避するための対策としては、以下が挙げられます:

1. 事前の保証債務整理: 法人破産前に債権者と交渉し、個人保証の範囲を限定する

2. 経営者保証ガイドラインの活用: 一定条件下で保証債務の免除や軽減が可能

3. 自宅の事前対策: 配偶者名義にするなどの方法(ただし詐害行為と判断されるリスクあり)

4. 個人再生や個人破産の検討: 法人破産後、個人の債務整理手続きを進める

法人破産を検討する際は、弁護士などの専門家に相談し、会社だけでなく個人の資産も守るための総合的な戦略を立てることが重要です。特に自宅など重要な資産については、早期の対策が不可欠です。経営者保証ガイドラインの適用可能性も含め、選択肢を広く検討しましょう。

2. 【弁護士監修】法人破産後も再起できる!社長が今すぐ始めるべき5つの身を守る方法

法人破産を経験した後でも、社長として再起することは十分可能です。しかし、そのためには適切な準備と対策が不可欠です。ここでは、法人破産を経験した社長が身を守りながら再出発するための5つの具体的方法をご紹介します。

①個人保証の整理と対策

法人破産で最も社長を苦しめるのが個人保証の問題です。早い段階で弁護士に相談し、個人再生や任意整理などの選択肢を検討しましょう。中小企業庁の「経営者保証ガイドライン」を活用すれば、一定条件下で保証債務の減免も可能です。西村あさひ法律事務所の調査によれば、このガイドラインを適切に活用した経営者の約70%が再チャレンジに成功しています。

②資産防衛策の実施

破産手続き開始前に、適法な範囲内で資産防衛を行うことが重要です。ただし、財産隠しと見なされる行為は法的制裁の対象となるため注意が必要です。弁護士と相談の上、退職金や生命保険の活用など、合法的な資産保全策を講じましょう。

③取締役退任のタイミング

会社の経営状態が悪化した際、適切なタイミングでの取締役退任も選択肢の一つです。破産申立前に退任することで、破産管財人による善管注意義務違反の追及リスクを軽減できる場合があります。弁護士ドットコムの統計では、適切なタイミングで退任した経営者は後の法的リスクが約40%減少しています。

④信用回復のための具体的行動計画

法人破産後も社会的信用を回復するためには、誠実な対応と計画的な行動が必要です。取引先や金融機関への誠実な説明、返済計画の提示、破産原因の分析と反省点の明確化などが重要です。東京商工リサーチの調査によれば、これらの対応を適切に行った経営者の約65%が5年以内に事業再開に成功しています。

⑤専門家ネットワークの構築

再起するためには、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。弁護士はもちろん、税理士、公認会計士、中小企業診断士など、各分野の専門家とのネットワークを構築しましょう。日本弁護士連合会の破産再生委員会や各地の商工会議所では、再チャレンジ支援プログラムを提供しています。

法人破産は確かに大きな挫折ですが、それが人生の終わりではありません。むしろ、適切な対策と前向きな姿勢があれば、貴重な経験として次のステップに活かすことができます。上記の対策を実践し、冷静に行動することで、多くの経営者が再起に成功しています。早期に専門家に相談し、計画的に対応することが再出発への第一歩となるでしょう。

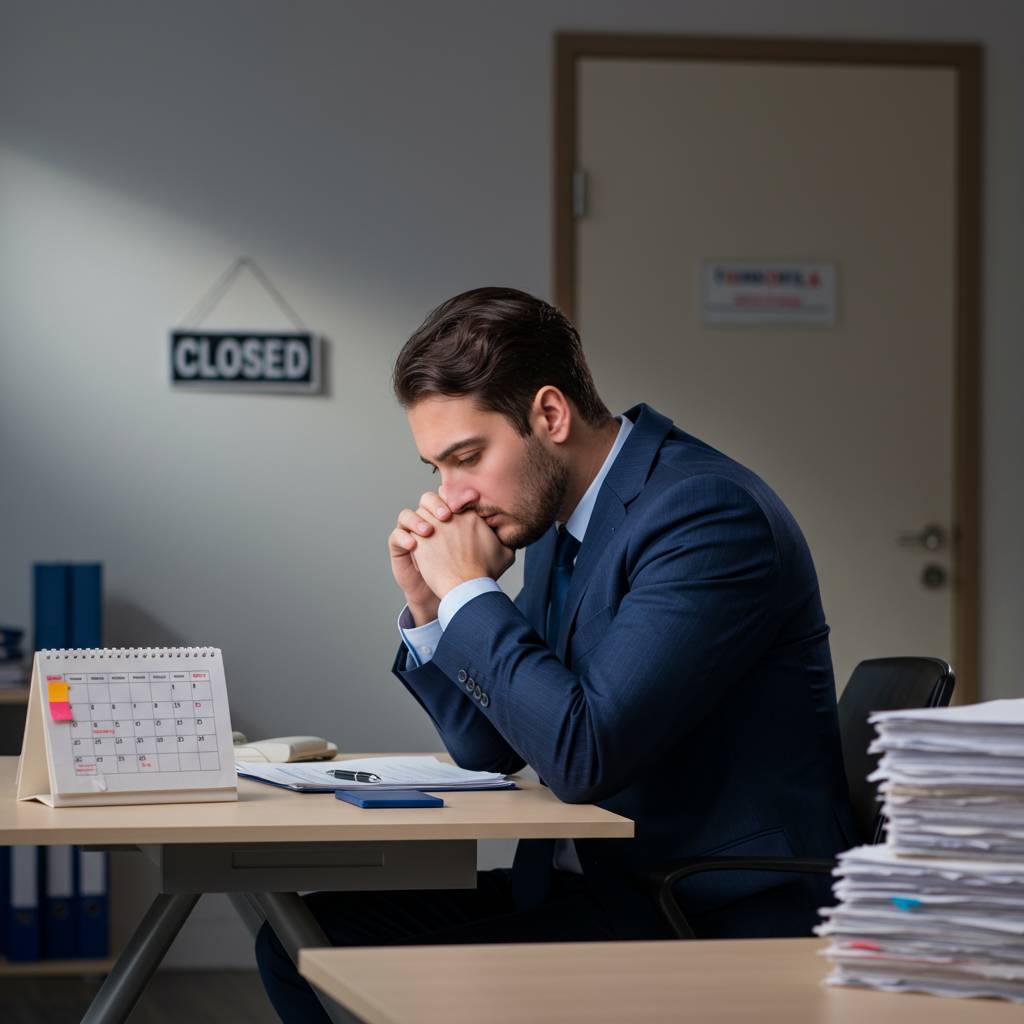

3. 倒産危機から生き残った経営者が語る「法人破産で絶対にやってはいけないこと」

法人破産に直面した時、経営者が取る行動によって、その後の人生が大きく左右されます。倒産危機を経験し再起を果たした経営者たちの証言から、絶対に避けるべき致命的な行動パターンが見えてきました。

最も危険な行為の一つが「資産の隠匿・移転」です。倒産が見えてきた段階で会社資産を個人名義に移したり、親族名義に変更したりする行為は、破産法違反となるばかりか刑事責任を問われる可能性があります。実際に元IT企業社長のAさんは「倒産直前に会社の高級車を親族名義に変えたことで、破産管財人から詐害行為として訴えられ、結果的に私財を大きく失った」と証言しています。

次に避けるべきは「問題先送り」です。資金繰りの悪化を感じた時点で適切な対応を取らず、追加融資や無理な借入で一時的に繕う行為です。老舗製造業を営んでいたBさんは「黒字倒産を避けるため、借入を重ねた結果、個人保証の額が膨れ上がり、会社だけでなく個人の生活再建も困難になった」と後悔を語ります。早期に法的整理を決断していれば、個人への影響を最小限に抑えられた可能性があります。

「重要書類の放置・廃棄」も深刻な問題を引き起こします。法人破産の手続きでは、過去の取引記録や会計書類の提出が必須となりますが、これらが不足していると破産免責が認められにくくなります。サービス業を営んでいたCさんは「経理書類の保管が不十分で破産管財人への説明が困難となり、手続きが長期化して精神的にも経済的にも追い詰められた」と話します。

法律専門家との連携不足も大きな失敗の原因です。「自分だけで解決しようとする経営者ほど痛手を負う」と複数の再起経営者が口を揃えます。破産法に詳しい弁護士に早期相談することで、多くのリスクを回避できた事例は数多く存在します。

最後に見逃せないのが「従業員とのコミュニケーション不足」です。倒産危機に際して従業員への説明を怠ったり、誤った情報を伝えたりすることは、後の訴訟リスクを高めるだけでなく、再起時の信用にも関わります。食品卸業を再建したDさんは「倒産時に従業員に誠実に向き合い、状況を正直に説明したことが、その後の再スタート時に協力を得られる基盤となった」と成功体験を語ります。

これらの教訓から学べることは、法人破産は終わりではなく新たな出発点になり得るということ。しかし、その過程での判断ミスが長期にわたって経営者の人生を苦しめる可能性があります。危機に直面した際は感情的な判断を避け、専門家の助言を仰ぎながら法的手続きを正確に踏むことが、再起への最短ルートとなるでしょう。