「借金の時効」について、多くの方が漠然とした知識を持ちながらも、具体的な手続き方法や条件についてはよくわからないという声をよく耳にします。経済的に苦しい状況が続く中、長年返済できていない借金に悩む方々にとって、時効援用は一筋の光となる可能性があります。しかし、単に時間が経過しただけでは借金は消えません。正しい知識と適切な手続きがあってこそ、法的に債務から解放されるのです。本記事では、時効援用の法的要件から具体的な手続き方法、そして時効援用後の生活への影響まで、弁護士監修のもと徹底解説します。「もう返済できない」と悩んでいる方、過去の借金が現在の生活を圧迫している方は、ぜひ最後までお読みください。あなたの新しい人生の一歩を踏み出すための道標となれば幸いです。

1. 借金は本当に消える?時効援用の要件と適用される債務の種類を徹底解説

長期間返済していない借金が法的に消滅する可能性があることをご存知でしょうか。これが「時効援用」という制度です。「本当に借金が消えるの?」と半信半疑の方も多いかもしれませんが、民法で定められた正式な権利です。

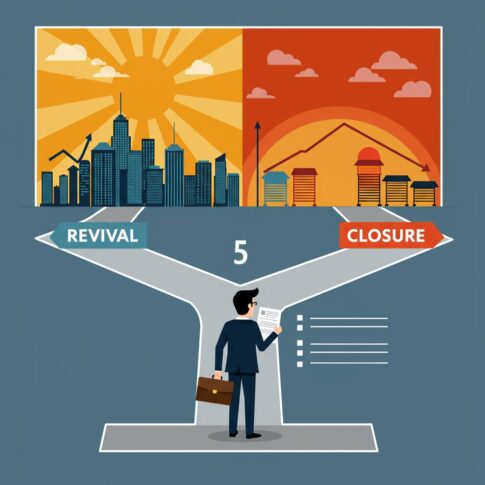

時効援用が成立するための最も重要な要件は「一定期間の経過」です。通常の貸金債務や売掛金債務は5年、判決等によって確定した債務は10年の経過で時効を迎えます。さらに、この期間中に債権者から請求や差押えなどの「時効中断事由」がなかったことが条件となります。

時効援用の対象となる主な債務には以下のようなものがあります:

・消費者金融やクレジットカードの借入金

・銀行ローン

・未払いの医療費

・携帯電話の未払い料金

・家賃の滞納

・税金や公共料金(ただし国税は5年、地方税は5年など別途規定あり)

重要なのは、時効は自動的に適用されるわけではない点です。債務者が「時効援用」という権利を行使することで初めて債務が消滅します。また、時効期間中に債務の一部を返済したり、債務を認める行為をしたりすると時効はリセットされてしまいます。

時効援用は経済的に苦しい状況にある方の再出発を支援する重要な法的救済措置ですが、その適用には厳格な条件があります。次節では具体的な援用手続きの方法について詳しく解説します。

2. 弁護士が教える!時効援用の正しい手続き方法とよくある失敗例

時効援用の手続きは正確に行わなければ効果が得られません。この章では、法的に有効な時効援用の手続き方法と、よくある失敗パターンを解説します。

時効援用の手続きステップ

時効援用は以下の流れで行います:

1. 時効の成立確認: まず、自分の債務が時効期間を経過しているか確認します。一般的な貸金債権は5年、判決等で確定した債権は10年です。

2. 証拠の収集: 最後の支払いや債務承認の日付を示す資料を集めます。請求書、督促状、取引履歴など、時効の起算点を証明できる書類が重要です。

3. 通知書の作成: 「時効援用通知書」を作成します。この文書には、対象となる債務の詳細、時効が完成していることの主張、時効を援用する意思表示を明記します。

4. 内容証明郵便での送付: 通知書は内容証明郵便で債権者に送付します。これにより送付した内容と日付が法的に証明されます。

5. 回答の保管: 債権者からの回答や、その後のやり取りはすべて保管しておきましょう。

よくある失敗例と対処法

1. 時効完成前の援用

失敗例**: 債務者Aさんは借金から4年経ったところで時効援用を主張しましたが、消費者金融からは「時効期間(5年)が経過していない」と反論されました。

対処法**: 必ず時効期間が完全に経過してから援用手続きを行いましょう。期間計算を誤ると援用の効果は得られません。

2. 時効の中断を見落とす

失敗例**: 債務者Bさんは7年間支払いがないため時効援用しましたが、3年前に「支払います」とメールで返信していたため、時効の中断事由となり援用が認められませんでした。

対処法**: 請求の承認、一部支払い、和解交渉など時効を中断する行為がなかったか慎重に確認してください。

3. 援用の意思表示が不明確

失敗例**: 債務者Cさんは「長い間請求がなかったので支払わない」と伝えただけで、明確に時効援用の意思を示さなかったため、法的効果が認められませんでした。

対処法**: 通知書には「民法第166条に基づき時効を援用します」など、明確な時効援用の意思表示を記載してください。

4. 債権者の特定ミス

失敗例**: 債務者Dさんは元の貸金業者に時効援用通知を送りましたが、すでに債権が他社に譲渡されていたため、効果がありませんでした。

対処法**: 最新の取引履歴や督促状を確認し、現在の債権者を正確に特定してから通知を送付しましょう。

時効援用は一度成功すれば債務から法的に解放される有効な手段ですが、手続きに不備があると効果が得られません。不安な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。債務整理に詳しい弁護士事務所では、初回無料相談を実施しているところも多いので、活用するとよいでしょう。

3. 時効援用後の生活はどう変わる?債権者からの取立てを合法的に止める完全ガイド

時効援用が認められると、債務者の生活には大きな変化が訪れます。長年苦しんできた借金の重荷から解放され、新たな人生のスタートを切ることができるのです。

まず最も顕著な変化は、債権者からの取立てが法的に完全に停止することです。時効援用の通知が債権者に到達した時点で、その債権に基づく請求行為はすべて違法となります。電話による督促、自宅や職場への訪問、請求書の送付など、あらゆる取立て行為が止まります。

もし時効援用後も債権者が取立てを続ける場合は、弁護士会や法テラスなどに相談し、即時に対応することが重要です。このような行為は債権者側の違法行為となるため、毅然とした態度で対応しましょう。

また、時効援用後は信用情報機関に登録された延滞情報の削除を請求することができます。通常、個人信用情報は5〜10年間保管されますが、債務が時効により消滅した場合、その情報の維持には正当な理由がなくなります。各信用情報機関に対して情報の削除を請求することで、将来的な借入れや契約行為の際の障壁を取り除くことができます。

さらに、時効援用後の精神的な解放感も大きなメリットです。多くの債務者は長年にわたる取立てやプレッシャーによって精神的なストレスを抱えています。時効援用により、このストレスから解放され、将来への前向きな計画を立てることができるようになります。

ただし、時効援用後の生活再建には計画性が必要です。債務から解放されたからといって、すぐに大きな借入れや無計画な支出を行うべきではありません。この機会に健全な家計管理と貯蓄習慣を身につけ、再び債務問題に陥らないための生活設計を行いましょう。

また、時効援用は特定の債務に対してのみ有効であることに注意が必要です。複数の債務がある場合は、それぞれについて時効期間と最後の支払いや承認の日付を確認し、個別に対応する必要があります。

時効援用後のライフプランニングでは、まずは緊急資金の蓄えから始め、段階的に中長期的な資産形成を目指すことが理想的です。専門家のアドバイスを受けながら、自分に合った家計管理と資産形成の方法を見つけていきましょう。

債務から解放された新生活は、過去の失敗から学び、より健全な金融習慣を身につける絶好の機会です。この機会を活かし、経済的な自由と安定を手に入れることが、時効援用の真の価値と言えるでしょう。